■ 编者按长线配资炒股

大众日报·大众新闻推出“走在前、挑大梁·产业链上的山东好品牌”专栏,派出记者深入各产业链上的骨干企业蹲点采访,展现山东加快全产业链布局、建链补链延链强链的典型成效,以及企业攻克关键技术、做大做强品牌的生动实践。敬请关注。

覆盖全国700多家医院,同类产品国内市场占有率第一

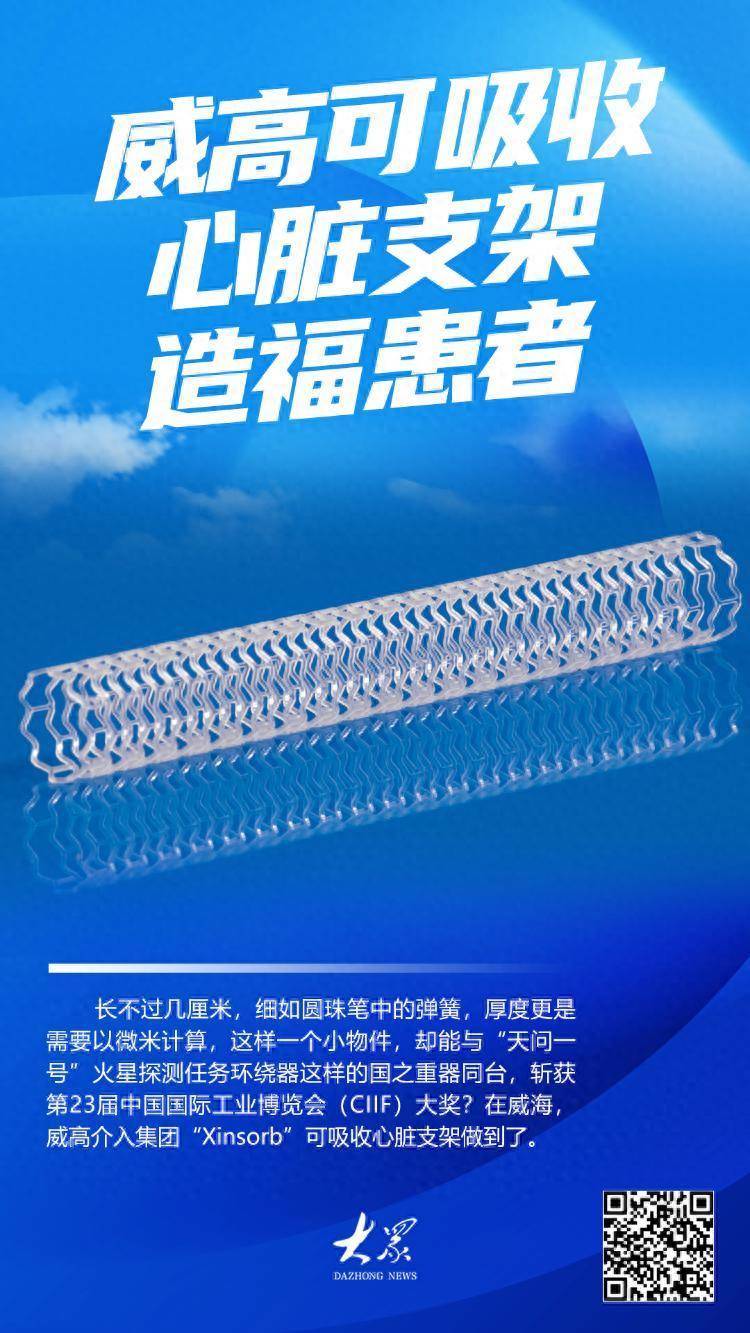

威高可吸收心脏支架造福患者

长不过几厘米,细如圆珠笔中的弹簧,厚度更是需要以微米计算,这样一个小物件,却能与“天问一号”火星探测任务环绕器这样的国之重器同台,斩获第23届中国国际工业博览会(CIIF)大奖?在威海,威高介入集团“Xinsorb”可吸收心脏支架做到了。

作为国内首个拥有完全自主知识产权的生物可吸收支架,“Xinsorb”在植入初期,能有效支撑狭窄的血管,恢复血流;当血管重塑完成,它便逐步降解为水和二氧化碳,最终在体内“功成身退”。“我们的产品已覆盖全国700多家医院,服务患者超28000名,同类产品国内市场占有率第一。”威高介入集团(以下简称“威高介入”)总经理闫冬说。

对于冠心病患者来说,心脏支架是畅通血管、维系生命的“特效药”。但传统的心脏支架主要以钴铬合金和不锈钢材料来打造,这颗“金属心”一旦进入人体就要终身携带,患者需要终生服用抗凝血药物,部分患者还会产生不同程度排异反应,给生活带来诸多困扰。于是,国际医学界开始尝试可吸收心脏支架,期望打造一条既能救急又能功成身退的“生命隧道”。

正是看到了这一巨大的市场空白和临床需求,威高介入决定投入研发,并联合中国科学院院士葛均波团队,共同踏上国产可吸收心脏支架的攻关路程。

这一走,就是15年。

当时,左旋聚乳酸(PLLA)等材料已被证明具备生物可降解性,可以用作支架制作的原材料。真正的挑战,在于如何将“设计图”转化为真实可靠的医疗产品。

第一个考验,是严苛的工艺门槛。心脏血管纤细,直径通常都在2.5-4毫米之间,这就要求血管支架必须做得极为纤薄。这种情况下,既要确保支架能够在植入后按时、可控地进行自我降解,又要做到降解过程中提供足够的血管支撑力防止再狭窄,还要尽可能地镂空以减少产品重量……相互制约的性能要求,成为研发过程中必须解决的问题。

“有机聚合物不同于金属。”谈及具体加工过程,威高介入产品总监郑国伟记忆犹新,“激光加工时带来的热效应会改变聚合物的性质,经常是设计不错,但一加工,材料性能就全变了。”设计、试制、失败、再调整……实验室的操作台上,微米级尺度的“走钢丝”成为常态。每一次微小的参数调整,都可能牵动整个支架在人体复杂环境中的表现。

比攻克工艺难关更漫长的,是科学验证这场“硬仗”。样品要首先经过物理化学性质的检测,接着是800例动物实验,随后是1200例人体临床试验,每一名受试者都需要观察3年时间,直到支架在人体内降解的全过程、长期安全性以及最终的临床效果都得到充分认证后,2020年3月,产品才正式通过国家批准,“稳稳地”走向应用。此时,支架的厚度已被精密控制在约150微米,除前期浸泡处理外,可降解支架的手术操作难度与普通金属支架相比并无显著增加。

这款可吸收心脏支架的攻关之路,在威高集团并不罕见。作为医疗器械领域的代表企业,威高集团历来将自主创新作为发展的核心动力,建有以国家技术中心和国家工程实验室为主的国家和省级研发平台15个,与中国科学院、中国工程院、浙江大学、301医院等众多科研院所建立战略合作关系。经过多年努力,威高集团先后研发出透析器、留置针、心内耗材、骨科材料等1000多个品种、20万多个规格产品,在新产品、新材料、新技术领域共突破21项技术壁垒;拥有专利2000项,自主知识产权产品900多项,高科技含量和高附加值产品超80%。

眼下,威高介入正着手开展第二代可吸收支架的研发。“未来的产品厚度更薄、输送性和支撑力更好,适用于更多患者。”闫冬透露。一条更安全、更智能、更能适时“功成身退”的“生命隧道”,正在企业的创新和探索中不断延伸。

(大众新闻记者 郑莉)长线配资炒股

■ 记者手记

自主创新不是一蹴而就的冲刺

而是久久为功的长跑

从打破国外垄断实现心脏支架国产化,到攻克技术难关推出国产可吸收心脏支架,威高集团的突围之路,是一部以自主创新为笔、以十年磨一剑的耐心为墨书写的奋斗史。

面对传统金属支架需终身携带的临床痛点与国际技术壁垒,威高没有急于求成,而是锚定可吸收支架这一前沿方向,联合顶尖团队开启长达十五年的攻关。研发中,从攻克聚合物激光加工的热效应难题,到完成数千例动物实验与人体临床试验,每一步都在微米级尺度上“走钢丝”,每一次参数调整都凝聚着科研人员的坚守。这种不浮躁、不冒进的耐心,让“Xinsorb”支架最终以150微米的精密厚度、“功成身退”的核心优势,成为国内市场占有率第一的“生命隧道”。

威高的突破,不仅是企业的成功,更证明自主创新从来不是一蹴而就的冲刺,而是久久为功的长跑。在医疗科技“卡脖子”领域,唯有以坚定的创新决心涵养“十年磨一剑”的耐心,才能不断实现从跟跑到并跑再到领跑的跨越,为国产医疗装备崛起注入源源动力。

(大众新闻记者 郑莉)

恒盛智投提示:文章来自网络,不代表本站观点。